1 筋膜とは? 〜全身を包むボディスーツ〜

筋膜(ファシア)は、筋肉・内臓・血管・神経など、あらゆる組織を包み込み、全身をつなぐ結合組織です。筋膜は単なる膜ではなく、伸縮性と柔軟性を持ち、身体の動きや姿勢の維持に大きな役割を果たしています。まるでボディスーツのように全身を覆い、個々の筋肉や臓器がスムーズに動けるよう調整する働きを持っています。

1 筋膜の主な役割

1.構造のサポート

筋膜は、筋肉や骨の位置を適切に保ち、全身のバランスを支える役割を果たします。例えば、筋肉の位置がずれると、本来の機能を果たせなくなり、痛みや違和感につながることがあります。筋膜はこれを防ぎ、姿勢や動作の安定性を向上させます。

2.力の伝達

筋膜は、筋肉の動きを全身に伝える橋渡しの役割を持っています。例えば、歩くときに足の筋肉だけでなく、腰や背中、さらには腕の動きにも影響を与えます。筋膜がスムーズに機能することで、力の伝達が効率的になり、無駄な負担をかけることなく動作が可能になります。逆に、筋膜が硬くなったりねじれたりすると、スムーズな動きが妨げられ、特定の部位に過度な負担がかかってしまいます。

3.衝撃の吸収と保護機能

筋膜には、外部からの衝撃を吸収し、内臓や神経を守るクッションのような役割があります。例えば、転んだときに直接骨や筋肉にダメージが及ばないよう、筋膜がショックを和らげてくれます。また、筋膜が健康な状態であれば、血流や神経の働きがスムーズになり、体調を整える効果も期待できます。

筋膜は「第二の骨格」

筋膜は「第二の骨格」とも呼ばれることがあります。これは、筋肉や骨と同じように、体のバランスを保ち、姿勢を支える役割を担っているからです。例えば、足の筋膜が硬くなると、その影響が膝や腰、肩へと広がり、思わぬ不調を引き起こすことがあります。これは、筋膜が全身に張り巡らされ、互いに影響し合っているからです。

また、筋膜は水分を多く含んだ組織であり、十分に潤いを保っていると柔軟に動くことができます。しかし、運動不足や長時間同じ姿勢を続けることで筋膜が硬くなり、痛みや違和感の原因になります。特にデスクワークやスマホの長時間使用は、筋膜の柔軟性を低下させ、肩こりや腰痛につながりやすくなります。

このように、筋膜はただの「包み」ではなく、体全体の健康や動きに密接に関わる重要な組織なのです。オステオパシーでは、この筋膜の状態を丁寧にチェックし、制限を解放することで、体のバランスを整えていきます。

2 筋膜と姿勢・動きの関係

筋膜は、全身をつなぎ、バランスを保つための重要な役割を果たしています。筋肉や骨を適切な位置に保持し、スムーズな動作をサポートする構造を持っています。しかし、筋膜が硬くなったり癒着したりすると、姿勢の歪みや動きの制限が生じ、肩こりや腰痛などの不調につながることがあります。

筋膜が硬くなると体の動きにどう影響するのか?

筋膜は本来、滑らかに動くことで筋肉や関節がスムーズに動けるようになっています。しかし、運動不足や長時間の同じ姿勢、ストレスなどの影響で筋膜が硬くなると、体の動きが制限されてしまいます。

- 筋肉の動きが悪くなる → スムーズに伸び縮みできず、動作がぎこちなくなる

- 関節の可動域が狭くなる → 体を十分に動かせず、パフォーマンスが低下する

- 血流やリンパの流れが悪くなる → 老廃物が溜まりやすく、むくみや疲労感が増す

例えば、デスクワークで長時間座っていると、太ももや腰周りの筋膜が硬くなり、股関節の動きが悪くなることがあります。この影響で、歩行時の足の運びが悪くなり、腰や背中への負担が増え、結果的に腰痛や肩こりにつながることがあります。

猫背や肩こり、腰痛との関連

筋膜の硬さや癒着は、姿勢の悪化にも大きく関わっています。特に、以下のようなケースでは筋膜が姿勢に悪影響を及ぼすことが多く見られます。

✅ 猫背:

胸やお腹の筋膜が硬くなると、背中が丸まりやすくなります。特に、デスクワークやスマホ操作が多い人は、前かがみの姿勢が続くことで胸の筋膜が縮まり、結果的に猫背が定着してしまいます。

✅ 肩こり:

首から肩にかけての筋膜が硬くなると、筋肉が緊張しやすくなり、血流が悪化します。肩甲骨の動きが制限されると、さらに筋肉がこわばり、慢性的な肩こりにつながります。

✅ 腰痛:

腰の筋膜だけでなく、背中や股関節、さらにはお腹の筋膜の硬さが腰痛の原因になることがあります。特に、内臓を支える筋膜が硬くなると、腰の動きが悪くなり、痛みが出やすくなります。

オステオパシーでの筋膜アプローチ

オステオパシーでは、こうした筋膜の硬さや歪みを整え、全身のバランスを回復させることで、自然な姿勢と動きを取り戻すことを目的としています。筋膜の制限を解放すると、血流や神経の働きが改善し、体が本来持つ自然な動きが回復しやすくなります。

3 筋膜の癒着がもたらす不調とは?

筋膜は本来、滑らかに動くことで筋肉や内臓が自由に動き、スムーズな動作をサポートしています。しかし、ストレスや運動不足、長時間の同じ姿勢、ケガなどの影響で筋膜が硬くなり、癒着(リリースされずに固まる状態)することがあります。この筋膜の癒着が、さまざまな体の不調を引き起こします。

筋膜の癒着が起こるとどうなる?

✅ 筋肉の柔軟性が低下し、動きが悪くなる

筋膜が癒着すると、筋肉がスムーズに伸び縮みできなくなり、動作が制限されます。 例えば、股関節周りの筋膜が硬くなると、足の動きが悪くなり、膝や腰への負担が増えます。

✅ 血流やリンパの流れが悪化する

筋膜は血管やリンパ管とも関係しており、癒着すると**老廃物の排出がうまくいかなくなります。**これにより、むくみや冷え、疲労感が抜けない状態が続くことがあります。

✅ 神経が圧迫され、痛みやしびれが発生する

筋膜が硬くなることで、神経が圧迫され、痛みやしびれを引き起こすことがあります。 特に、肩こりや腰痛が慢性化している人は、筋膜の硬さが神経の働きを妨げている可能性があります。

✅ 内臓の機能にも影響を与える

筋膜は筋肉だけでなく、**内臓を包む「内臓筋膜」**ともつながっています。例えば、胃や腸の筋膜が硬くなると、消化の働きが悪くなり、胃もたれや便秘を引き起こすこともあります。

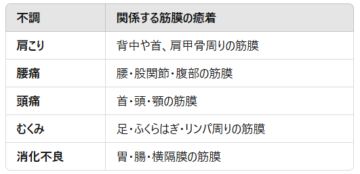

筋膜の癒着と関連する不調の例

筋膜の癒着と関連する不調の例

筋膜の癒着を改善するには?

オステオパシーでは、筋膜の硬さを丁寧にチェックし、制限を取り除くことで体のバランスを整えていきます。 施術によって筋膜の柔軟性が回復すると、血流や神経の働きが改善し、自然な動きや姿勢が戻りやすくなります。

4 オステオパシーで筋膜を調整するとどうなる?

オステオパシーでは、筋膜の癒着や硬さを解放し、全身のバランスを整えることで、さまざまな不調を改善していきます。筋膜が適切に動けるようになると、痛みの軽減、可動域の改善、内臓機能の向上、血流の促進など、多くのメリットがあります。

オステオパシーが筋膜にアプローチする理由

筋膜は単なる「包み」ではなく、全身をつなぎ、情報を伝達する重要なネットワークです。そのため、筋膜の制限を解放することで、筋肉・関節・内臓・神経・血流など、さまざまなシステムが正常に働くようになります。

オステオパシーでは、以下のような方法で筋膜を調整します。

✅ ソフトタッチで筋膜をリリース

オステオパシーでは、強い圧をかけずに、軽いタッチで筋膜の癒着や緊張を解放するテクニックを用います。これにより、組織の柔軟性が回復し、痛みの軽減や動きの改善が期待できます。

✅ 全身のつながりを考えた施術

筋膜は全身に広がっているため、痛みがある部位だけでなく、関連する部分も調整することが大切です。例えば、腰痛がある場合でも、骨盤や股関節、さらには横隔膜や内臓の筋膜の状態を確認し、根本から調整を行います。

✅ 内臓の筋膜にもアプローチ

オステオパシーでは、**内臓を包む筋膜(内臓筋膜)**にも働きかけ、消化機能や自律神経のバランスを整えることができます。例えば、胃や腸の筋膜が硬くなると、腹部の圧力が上がり、腰痛や姿勢の崩れにつながることがあります。筋膜をリリースすることで、内臓の動きがスムーズになり、消化機能や呼吸の改善にもつながります。

オステオパシーで筋膜を調整することで得られる効果

💡 痛みの軽減

筋膜の癒着が解消されると、筋肉や神経の圧迫が減り、痛みが和らぎます。特に、慢性的な肩こりや腰痛を抱えている人に効果的です。

💡 関節の可動域が広がる

筋膜の硬さが取れることで、関節の動きがスムーズになり、スポーツや日常動作のパフォーマンスが向上します。

💡 血流やリンパの流れが改善する

筋膜の制限がなくなると、血液やリンパ液の循環が良くなり、むくみや冷え、疲労感の軽減につながります。

💡 内臓機能の向上

消化器系や呼吸器系の筋膜が整うと、胃腸の調子が良くなり、深い呼吸がしやすくなるといった効果も期待できます。

オステオパシーで筋膜を整えると、身体は本来の力を取り戻す

筋膜の調整は、一時的な対処ではなく、**身体が本来持つ自然な回復力を高めることを目的としています。**そのため、施術後の変化はもちろん、数日後にさらに動きやすくなるといった持続的な効果を実感しやすくなります。

5 セルフケア:自分でできる筋膜の調整法

筋膜はオステオパシーの施術によって整えることができますが、日常生活の中でセルフケアを行うことで、より長く良い状態を維持することができます。 特に、ストレスや姿勢の癖、運動不足によって筋膜が硬くなりやすいため、日々のケアがとても重要です。ここでは、簡単にできる筋膜のセルフケア方法をご紹介します。

筋膜を柔らかくするために意識したいポイント

✅ 水分をしっかり摂る

筋膜は水分を多く含む組織であり、水分が不足すると癒着しやすくなります。 こまめに水を飲むことで、筋膜が潤い、柔軟性を保ちやすくなります。

✅ ゆっくりとした動きでストレッチ

急な動きや強いストレッチは逆に筋膜を傷つけることがあります。ゆっくり伸ばすようなストレッチが効果的です。

✅ 長時間同じ姿勢を続けない

デスクワークやスマホ操作で同じ姿勢が続くと、筋膜が固まりやすくなります。1時間に1回は立ち上がって軽く動く習慣をつけると良いでしょう。

自宅でできる簡単な筋膜リリース方法

① フォームローラーを使った筋膜リリース

おすすめの部位:背中・太もも・ふくらはぎ

やり方:

フォームローラーを床に置き、その上に狙った部位を乗せる。

体重をかけながら、ゆっくりと前後に動かし、筋膜をほぐす。

1ヶ所につき30秒〜1分程度行う。

💡 ポイント:

・痛すぎる場合は無理をせず、深呼吸しながら行う。

・リリース中にゴリゴリとした硬さを感じる部分は、少し長めに圧をかけると効果的。

② ボールを使った筋膜リリース

おすすめの部位:肩甲骨まわり・足裏・腰

やり方:

テニスボールやマッサージボールを使い、硬くなった筋膜のポイントに当てる。

ゆっくりと体を動かして、ボールの圧がかかる部分を変えながらほぐす。

1ヶ所につき30秒〜1分程度行う。

💡 ポイント:

・強い圧をかけすぎず、痛気持ちいい程度で行う。

・特に肩甲骨周りはデスクワークで固まりやすいので、毎日ほぐすのがおすすめ。

③ 深い呼吸で横隔膜をリリース

おすすめの部位:お腹・横隔膜・背中の張りを感じるとき

やり方:

仰向けになり、お腹の上に手を当てる。

鼻から大きく息を吸い、お腹を膨らませる。

ゆっくりと口から息を吐き、お腹をへこませる。

10回ほど繰り返す。

💡 ポイント:

・呼吸が浅くなると筋膜が硬くなりやすいので、深い呼吸を意識することでリリースしやすくなる。

・ストレスが多いと横隔膜の筋膜が緊張しやすいので、リラックスしながら行うのが重要。

④ 筋膜のねじれを取るストレッチ

おすすめの部位:首・背中・腰

やり方:

仰向けになり、膝を立てる。

両膝を片側に倒しながら、反対側の腕を天井方向に伸ばす。

ゆっくり呼吸をしながら30秒キープ。

反対側も同様に行う。

💡 ポイント:

・ゆっくりとした動きで行うと、より深く筋膜が伸びる。

・ねじる動きが加わることで、筋膜の「流れ」が良くなる。

筋膜を整えるための日常習慣

✔️ 朝の軽いストレッチで体を目覚めさせる

✔️ 仕事の合間に深呼吸を意識する

✔️ お風呂で体を温め、筋膜を緩める

✔️ 寝る前に簡単な筋膜リリースを取り入れる

まとめ:筋膜をケアすると体が軽くなる!

筋膜は**「第二の骨格」**とも呼ばれるように、体の動きや健康に大きく関わっています。毎日のセルフケアを少し意識するだけで、筋膜の柔軟性が高まり、不調の予防につながります。

「最近、体が重いな」「動きが悪いな」と感じたら、まずは簡単な筋膜リリースから始めてみましょう!

6 まとめ:筋膜を整えて快適な身体へ

これまで、筋膜の役割や重要性、オステオパシーでのアプローチ、そしてセルフケアについて解説してきました。最後に、筋膜を整えることがなぜ大切なのか、そして日常的に意識すべきポイントをまとめます。

筋膜を整えることで得られるメリット

筋膜は全身をつなぐ重要な組織であり、その柔軟性が健康や動きに大きな影響を与えます。筋膜が適切に機能することで、以下のようなメリットがあります。

✅ 慢性的な痛みの軽減

肩こりや腰痛など、筋膜の癒着や硬さによる不調が軽減し、動きやすくなる。

✅ 関節の可動域の改善

筋膜の制限がなくなることで、動きがスムーズになり、体が軽く感じられる。

✅ 血流・リンパの流れが良くなり、むくみや冷えが改善

筋膜が柔らかくなると、血液やリンパ液の流れがスムーズになり、老廃物が排出されやすくなる。

✅ 内臓の機能が向上し、消化や呼吸が楽になる

内臓を包む筋膜の動きが良くなると、胃腸の働きが整い、呼吸が深くなる。

✅ ストレス軽減と自律神経の安定

筋膜の緊張をほぐすことで、副交感神経が優位になり、リラックスしやすくなる。

オステオパシーで筋膜を整えると、根本から改善できる

オステオパシーでは、筋膜の状態を細かくチェックし、体全体のバランスを調整します。「痛いところを揉むだけ」ではなく、筋膜の制限を根本から解放することで、症状の改善だけでなく、体の本来の機能を取り戻すことを目指します。

例えば、腰痛がある場合でも、腰だけでなく、骨盤や股関節、さらには内臓の筋膜までチェックし、調整を行うことで、長期的な改善につながるのです。

筋膜の健康を保つための日常習慣

オステオパシーの施術とあわせて、日々の生活の中で意識することで、筋膜の健康を保つことができます。

✔️ 適度に体を動かす(同じ姿勢を長時間続けない)

✔️ 深い呼吸を意識する(横隔膜の動きを良くする)

✔️ 水分をしっかり摂る(筋膜の潤いを保つ)

✔️ セルフケアで筋膜リリースを行う(ストレッチやボールを使ったリリース)

✔️ ストレスを溜めすぎない(心の緊張も筋膜の硬さに影響する)

まとめ:筋膜を整えることは、健康を整えること

筋膜は、ただの「体の包み」ではなく、健康や動きの質に大きく関わる重要な組織です。オステオパシーで筋膜を整え、適切なセルフケアを行うことで、体は本来の自然な動きを取り戻し、痛みのない快適な生活を送ることができます。

「最近、体が重い」「姿勢が悪くなった」「肩や腰がつらい」と感じる方は、一度筋膜の状態を見直してみませんか?

筋膜の健康を保つことで、身体が軽く、快適に動ける毎日を手に入れましょう!

整体なおは用賀駅徒歩1分の整体院です。

鍼やオステオパシーでの肩こり腰痛の改善、こども整体での発達障害対応、自律神経調整による頭痛・不眠の改善などご相談を受けております。

メニュー紹介

こども整体

オステオパシーとは

脳バランス整体とは

どちら側が弱くなっているか、または強くなりすぎているか

どこの部位が弱くなっているか、または強くなっているか

を見極めて、適切な...

鍼治療

オステオパシーで使われる手技「筋骨格系・内臓・頭蓋」

例...

頭蓋オステオパシーとは

この整体コラムを書いた人

整体院整体なお院長・鍼灸あん摩マッサージ指圧師・整体師直井 昌之

経歴

早稲田大学スポーツ科学部卒業日本鍼灸理療専門学校昼本科卒業卒業後、修行のため神奈川県市の鍼灸接骨院で働き、ケガの処置やマッサージについて学ぶ根本的な体の改善を目指すために、トレーニング、理学療法や整体、カイロプラクティック、機能神経学、オステオパシーを学び始める。自律神経失調症のセミナー フィリップ・ブルディーノD.O内臓マニピュレーション リタ・ベナモアD.O内蔵オステオパシー泌尿生殖器セミナー ジェローム・バティストD.O,M.Dオステオパシーの診療における診断と治療 カール・スティールD.Oマッスルエナジーテクニック国際セミナー 頸椎、胸椎、肋骨、腰椎 カイ・ミッチェルD.Oなど計700時間以上の研修会に参加

資格

- 鍼灸あん摩マッサージ指圧師

- 中学高校体育教員免許

所属団体

- 日本オステオパシーメディスン協会・スティルアカデミージャパン4期生

メッセージ

オステオパシーを中心とした手技による施術をメインで行っております。

少しでも快適な生活を送れるようにサポートしていければと思います。

「院長あいさつ」にさらに詳しいプロフィールを載せていますのでぜひご覧ください。

お電話でのお問合せ・ご予約はこちらへ

TEL:070-8360-0722

受付時間:10:00~21:00(最終受付20:00)

定休日:火曜

整体コラムに関連する記事