ふくらはぎがパンパンに張る悩み、整体で解決できる理由

「ふくらはぎがパンパンに張ってしまい、足がだるい…」そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。ふくらはぎの張りは、疲れやすさや痛みだけでなく、放っておくと全身の不調にもつながる可能性があります。このコラムでは、ふくらはぎが張る原因をわかりやすく説明し、整体がなぜ効果的なのかを詳しく解説します。整体によるケアを取り入れて、快適で健康的な毎日を送りましょう。

ふくらはぎがパンパンに張る主な原因とは?

ふくらはぎがパンパンに張ってしまう主な原因は、「血流の悪化」と「筋肉疲労」の2つです。

まず、血流の悪化は、長時間のデスクワークや立ちっぱなしの姿勢が続くことで起こります。ふくらはぎは心臓から遠く、「重力の影響」を強く受けるため、血液やリンパ液(水分や老廃物を運ぶ液体)がうまく流れずに滞りやすくなります。その結果、むくみやだるさを引き起こしてしまうのです。

次に、筋肉疲労は、運動不足の方や逆にスポーツなどで過度に筋肉を使った場合に多く見られます。運動不足の方は筋肉が弱いため、少しの動作でも筋肉がすぐに疲れてしまいます。一方、スポーツを頻繁に行う方は筋肉が硬くなり、疲労物質(乳酸など)が溜まりやすくなります。

また、冷え性や栄養不足、睡眠不足などもふくらはぎの張りを引き起こす要因になるため、注意が必要です。

このように、ふくらはぎが張る原因を知ることが、改善への第一歩となります。

なぜ「第二の心臓」と呼ばれる?ふくらはぎの役割を簡単に解説

ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、体の中で非常に重要な役割を担っています。その理由は、心臓が全身に血液を送り出す一方で、ふくらはぎは足元に溜まった血液を重力に逆らって心臓に戻すポンプの役割を果たしているからです。

具体的には、ふくらはぎの筋肉が伸び縮みすることで、足に溜まった血液やリンパ液を心臓に向かって押し戻しています。この働きを「筋ポンプ作用」と言います。

しかし、ふくらはぎの筋肉が硬くなったり、運動不足で筋力が低下すると、このポンプ作用が弱くなり血液やリンパの流れが悪化してしまいます。その結果、むくみやふくらはぎの張り、さらには冷えや疲れやすさにつながってしまうのです。

整体では、この筋肉の状態を整えてポンプ機能を高め、血流を改善することでふくらはぎの張りを解消します。

ふくらはぎが張りやすい人の特徴と生活習慣

ふくらはぎの張りが頻繁に起こる人には、いくつかの共通する特徴や生活習慣があります。以下のような傾向がある場合、ふくらはぎの張りやすさを助長している可能性が高いです。

長時間同じ姿勢を続ける人

- デスクワークが多い(座りっぱなしで血流が滞る)

- 立ち仕事が多い(重力の影響で血液が足に溜まりやすい)

- 長時間運転する(足を動かす機会が少なく、むくみやすい)

運動不足の人

- ふくらはぎの筋肉を使わないと、「筋ポンプ作用」が低下し、血液やリンパの流れが滞ります。その結果、足がむくみやすく、パンパンに張りやすくなります。

筋肉の使いすぎ・偏った使い方をする人

- 激しいスポーツやランニングを頻繁に行っている

- 高いヒールを履くことが多い(ふくらはぎの負担が増える)

- 片足重心で立つクセがある(片側の筋肉に過度な負担がかかる)

冷え性や水分不足の人

- 体が冷えると血流が悪くなり、ふくらはぎの筋肉が硬くなりやすい

- 水分不足は血液の流れを悪くし、老廃物が溜まりやすくなる

このような特徴や生活習慣を改善することで、ふくらはぎの張りを和らげることができます。

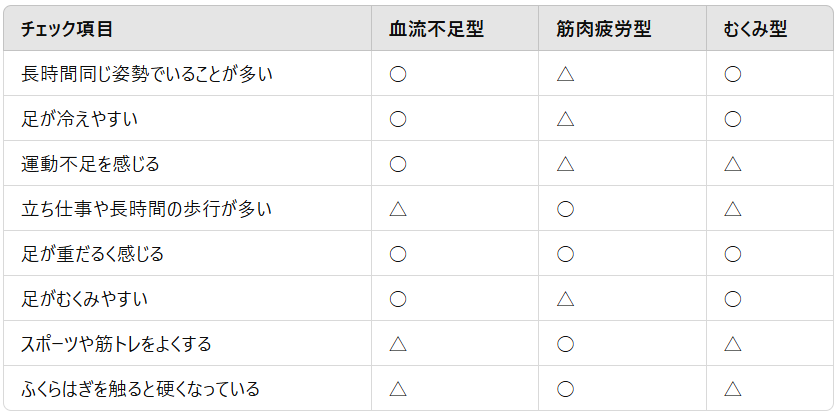

あなたはどれ?ふくらはぎが張るタイプ別チェックリスト

ふくらはぎの張りには、主に「血流不足型」「筋肉疲労型」「むくみ型」の3タイプがあります。どのタイプに当てはまるかをチェックしてみましょう。

ふくらはぎの張るタイプ別チェックリスト

◎判定方法

- ○が最も多い列があなたのタイプです。

- 「血流不足型」 → ふくらはぎの筋ポンプが弱く、血行不良が原因

- 「筋肉疲労型」 → 過度な運動や負担のかけすぎが原因

- 「むくみ型」 → 水分代謝の低下やリンパの滞りが原因

自分のタイプを知ることで、最適な対策を取ることができます。

放置は危険!ふくらはぎの張りが引き起こす体のトラブル

ふくらはぎの張りを放置すると、単なる足の疲れだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。以下のようなトラブルが起こることがあるため、早めのケアが重要です。

慢性的なむくみや冷え性

血流が悪くなることで、水分や老廃物が溜まりやすくなります。これが慢性的なむくみの原因となり、さらに冷え性を悪化させることも。

足のだるさや痛みが続く

ふくらはぎの筋肉が常に緊張した状態が続くと、筋肉の柔軟性が失われ、歩くだけでも足が重く感じるようになります。ひどい場合は、こむら返り(筋肉のけいれん)が起こることも。

姿勢の崩れ・腰痛や膝の痛み

ふくらはぎが張ると、足の筋肉のバランスが崩れ、歩き方や姿勢にも影響を与えます。その結果、腰痛や膝の痛みを引き起こす可能性があります。

静脈瘤(じょうみゃくりゅう)のリスク

血流が滞ることで、足の血管が膨らみ、コブのようになる「静脈瘤」ができることもあります。放置すると、血管の炎症や血栓(血の塊)につながる恐れがあるため注意が必要です。

ふくらはぎの張りは、体の不調のサインとも言えます。早めに対策を講じることが大切です。

整体ではどのようにケアする?ふくらはぎの張りを解消する整体の施術方法

整体では、ふくらはぎの張りを単なる「筋肉の問題」としてではなく、全身のバランスの崩れとして捉え、根本からアプローチします。以下のような施術方法を用いることで、ふくらはぎの張りを和らげることができます。

1. 筋肉の緊張を緩める手技療法

整体では、ふくらはぎの筋肉のコリや硬さを直接ほぐすことで血流を改善します。ただし、単に揉むのではなく、筋膜リリースやオステオパシーの技術を用いて、優しく緩めることが重要です。

2. 足首・膝・骨盤の調整

ふくらはぎの張りは、足首や膝、骨盤のゆがみが関係していることが多いです。関節の可動域を正常に戻す施術を行うことで、ふくらはぎの負担を軽減し、張りを解消します。

3. 内臓調整による血流改善

ふくらはぎの張りは、**内臓の機能低下(特に腎臓や肝臓)**が関係していることもあります。整体では、内臓の働きを調整することで、血流やリンパの流れをスムーズにし、むくみを軽減することができます。

4. 自律神経の調整

ストレスや睡眠不足が原因で血流が悪化し、ふくらはぎが張ることもあります。整体では、首や背中の調整を行い、自律神経を整えることで血流を促進します。

整体ではこのように全身のバランスを整えることで、ふくらはぎの張りを根本から解消することを目指します。

自宅でもできる!ふくらはぎの張りを和らげるセルフケア法

整体の施術を受けるだけでなく、自宅でのセルフケアを取り入れることで、ふくらはぎの張りをより効果的に改善できます。ここでは、簡単にできる3つのセルフケアを紹介します。

1. ふくらはぎのストレッチ(血流改善)

壁に手をついて足を前後に開き、後ろ足のかかとを床につけたままふくらはぎを伸ばします。1回20秒×左右3セット行うことで、血流が良くなり張りが和らぎます。

2. 足首回し(筋ポンプ作用の活性化)

座った状態で片足を持ち上げ、足首をゆっくり回します。時計回り・反時計回りにそれぞれ10回ずつ回すことで、足先の血流が改善され、むくみや張りの解消につながります。

3. テニスボールを使った筋膜リリース(筋肉の柔軟性向上)

床に座り、テニスボールをふくらはぎの下に置いて転がします。痛気持ちいい程度の強さで30秒程度コロコロ転がすと、筋肉の緊張がほぐれやすくなります。

セルフケアを効果的にするポイント

お風呂上がりなど、筋肉が温まった状態で行う

強くやりすぎず、痛気持ちいい範囲で行う

毎日コツコツ継続することが大切

【Q&A】よくある質問〜ふくらはぎのケアで知っておきたいこと

Q1. ふくらはぎの張りを放置するとどうなりますか?

A. 血流が悪化し、むくみや冷えが慢性化する可能性があります。さらに、腰痛や膝の痛み、静脈瘤のリスクも高まります。

Q2. ふくらはぎの張りに効果的な食べ物は?

A. **カリウムを多く含む食材(バナナ、ほうれん草、アボカド)**や、血流を促進するショウガや青魚が効果的です。

Q3. どれくらいの頻度で整体を受けるといいですか?

A. 症状が強い場合は週1回、軽度なら2週間に1回を目安にすると効果的です。

【まとめ】ふくらはぎの張りを整体でケアして、健康的な毎日を!

ふくらはぎの張りは、血流の悪化や筋肉の疲労、むくみなどが原因で起こります。放置すると全身の不調につながるため、早めの対策が重要です。整体では、筋肉の緊張を緩める施術や関節・内臓の調整を行い、根本から改善を目指します。

また、自宅でのストレッチやセルフケアを取り入れることで、より効果的にふくらはぎの張りを解消できます。整体とセルフケアを組み合わせて、健康的で快適な毎日を手に入れましょう!

ふくらはぎの張りにお悩みの方は、ぜひ整体を試してみてください。

整体なおは用賀駅徒歩1分の整体院です。

鍼やオステオパシーでの肩こり腰痛の改善、こども整体での発達障害対応、自律神経調整による頭痛・不眠の改善などご相談を受けております。

メニュー紹介

こども整体

オステオパシーとは

脳バランス整体とは

どちら側が弱くなっているか、または強くなりすぎているか

どこの部位が弱くなっているか、または強くなっているか

を見極めて、適切な...

鍼治療

オステオパシーで使われる手技「筋骨格系・内臓・頭蓋」

例...

頭蓋オステオパシーとは

この整体コラムを書いた人

整体院整体なお院長・鍼灸あん摩マッサージ指圧師・整体師直井 昌之

経歴

早稲田大学スポーツ科学部卒業日本鍼灸理療専門学校昼本科卒業卒業後、修行のため神奈川県市の鍼灸接骨院で働き、ケガの処置やマッサージについて学ぶ根本的な体の改善を目指すために、トレーニング、理学療法や整体、カイロプラクティック、機能神経学、オステオパシーを学び始める。自律神経失調症のセミナー フィリップ・ブルディーノD.O内臓マニピュレーション リタ・ベナモアD.O内蔵オステオパシー泌尿生殖器セミナー ジェローム・バティストD.O,M.Dオステオパシーの診療における診断と治療 カール・スティールD.Oマッスルエナジーテクニック国際セミナー 頸椎、胸椎、肋骨、腰椎 カイ・ミッチェルD.Oなど計700時間以上の研修会に参加

資格

- 鍼灸あん摩マッサージ指圧師

- 中学高校体育教員免許

所属団体

- 日本オステオパシーメディスン協会・スティルアカデミージャパン4期生

メッセージ

オステオパシーを中心とした手技による施術をメインで行っております。

少しでも快適な生活を送れるようにサポートしていければと思います。

「院長あいさつ」にさらに詳しいプロフィールを載せていますのでぜひご覧ください。

お電話でのお問合せ・ご予約はこちらへ

TEL:070-8360-0722

受付時間:10:00~21:00(最終受付20:00)

定休日:火曜

整体コラムに関連する記事